« Il y a eu un vrai aveuglement des médias vis-à-vis de Trump »

ENTRETIEN. Guillaume Hennette, rédacteur en chef de « Quotidien » et auteur d’un livre sur Donald Trump, revient sur dix ans de couverture médiatique du trumpisme et sur la façon dont les médias, en France comme aux États-Unis, ont traité le phénomène.

![]()

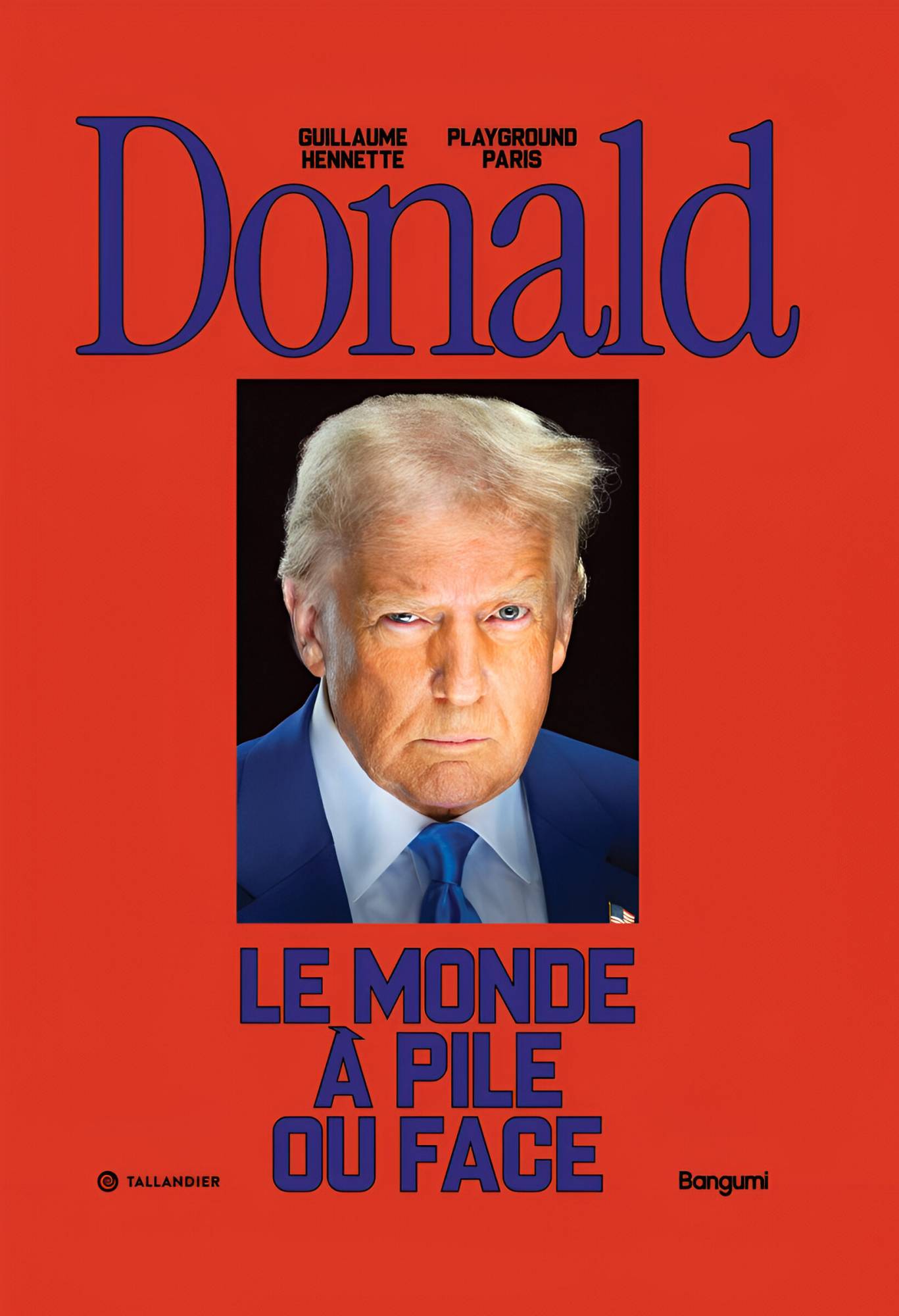

Comment entrer dans l’univers bariolé de Donald Trump sans le faire passer pour un personnage pop et sympathique ? Cette question, Guillaume Hennette se l’est longuement posée lors de l’écriture de Donald, le monde à pile ou face (éd. Tallandier). Dans ce livre tant coloré qu’incisif, le rédacteur en chef des reportages de Quotidien sur TMC et créateur du podcast Fifty States revient sur dix ans de trumpisme, des excès médiatiques aux victoires politiques, et analyse comment le président américain a transformé la démocratie et la communication politique en un véritable spectacle planétaire. Rencontre.

Le Point : Vous publiez Donald : le monde à pile ou face, dans lequel vous retracez cinq ans de présidence Trump. Pourquoi avoir décidé d’écrire sur ce sujet ? Et pourquoi maintenant ?

Guillaume Hennette : J’ai toujours eu un amour particulier pour les États-Unis, où je suis né. C’est un sujet qui m’intéresse beaucoup. À partir du moment où Donald Trump a été réélu, l’idée était de faire quelque chose sur lui, au sens large. Pas seulement sur le personnage, mais plutôt sur son entourage : sa famille, son équipe, le business Trump, et ses relations avec des grands leaders comme Poutine, Xi Jinping, Macron, Meloni, le pape, Kim Jong-un, Netanyahou… le tout avec un « focus » sur les relations bilatérales entre Trump et ces pays. L’objectif était aussi de montrer avec qui il prenait les commandes des États-Unis pendant quatre ans.

En 2016, il avait viré un tiers de son équipe parce qu’il ne comprenait pas comment la présidence fonctionnait et que sa première équipe ne l’appréciait pas vraiment. Aujourd’hui, le Parti républicain est un parti Maga, où il décide de tout et s’entoure uniquement de fidèles qui lui doivent tout. Pete Hegseth, ministre de la Défense, tresse ses louanges constamment, par exemple. Au début du deuxième mandat, je craignais que mon livre soit vite périmé à cause du volume de licenciements… Mais dans cette nouvelle équipe, il n’y a finalement eu aucun départ.

Vous êtes né aux États-Unis. Pendant longtemps, être américain était associé au « cool ». Comment vivez-vous aujourd’hui le fait d’être américain sous Trump ?

Petite précision : je suis né aux États-Unis, mais reparti très tôt. J’y suis fréquemment retourné en vacances et j’ai été jeune homme au pair. Je ne me considère pas comme un vrai Américain, mais j’ai un passeport US et j’adore ce pays. Et je remarque que le discours à son sujet a vraiment changé. Avant, avoir un passeport américain, c’était cool, on avait de la chance, les gens étaient jaloux. Maintenant, c’est différent, parfois, on a presque honte d’être américain à cause du climat politique. Le discours a commencé à changer dès 2016, mais entre deux, sous Joe Biden, les retours étaient différents. Aujourd’hui, avec Trump aux commandes, on me demande si je n’ai pas honte de sortir et montrer ce passeport.

Comment raconte-t-on Donald Trump dans toute sa démesure ? Parce qu’il y a les outrances, certes, mais pas que.

C’est compliqué parce que Trump part dans tous les sens. C’est aussi sa force. À 79 ans, c’est un génie de la communication. Il sature l’espace médiatique en permanence : il fait une folie, tout le monde en parle pendant 24 à 48 heures, et lui prépare déjà la suivante. Cela rend l’opposition inaudible. Par exemple, pendant les quatre ans de Biden, c’était Trump que tout le monde regardait, Biden ne faisait que réagir à Trump comme si c’était lui le président.

Le plus simple pour montrer la démesure, c’est en réalité de beaucoup le citer. Dans le livre, on a mis des doubles pages avec ses grandes phrases : « Personne ne connaît mieux les femmes que moi », « Personne ne connaît mieux la Bible que moi », etc. Il a toujours cette formule où il dit que personne ne connaît mieux que lui, et ça revient tout le temps.

Il y a aussi une double page sur sa connaissance approximative de la géographie, avec une citation où il dit qu’il trouve que la Belgique est une ville magnifique. Pour illustrer la démesure, on a donc pris ses phrases réelles, en anglais, avec traduction à côté. Ces phrases ne sont pas dramatisées, elles sont authentiques. C’est important de les garder en version originale.

Le livre est haut en couleur – d’aucuns diront qu’il est visuellement « pop ». Vous n’aviez pas peur de transformer un personnage politique comme Trump en héros de pop culture en adoptant cette esthétique ?

Avec Valentin Adam, directeur artistique très talentueux (qui réalise aussi l’habillage visuel de l’émission Quotidien, NDLR), on a fait un premier livre adapté du podcast Fifty States, que je réalise. J’ai donc naturellement fait appel à lui pour Donald : le monde à pile ou face. La charte graphique du livre est pop, certes, mais il fallait surtout que ça permette d’attirer l’attention sur le sujet important dont il traite. Dans le propos, on commence ainsi par se demander s’il est un clown ou un dictateur.

Le côté pop correspond aussi au fait qu’il a transformé la société américaine en série télé, avec sa propre émission The Apprentice, d’abord, puis avec sa façon de faire de la politique. Avec cette charte, on essaie d’entrer dans son univers pour l’explorer en profondeur, mais sans excuser ses dérives. Chaque présentation montre qu’il peut être dangereux.

Vous êtes par ailleurs rédacteur en chef des reportages de Quotidien sur TMC. On se souvient de cette séquence, lors de la première élection de Trump, où le plateau se décomposait à la découverte des résultats. Est-ce qu’un aveuglement médiatique ne nous a pas empêchés de voir sa victoire possible ?

Il y a eu un vrai aveuglement, oui. C’est un journaliste de talent, Philippe Corbé, qui a raconté ça très bien à la fois dans ses livres et ses podcastes : en 2015, quand Trump annonce sa candidature à la Trump Tower, les médias US pensaient que c’était une blague, un show. Il n’y avait pas beaucoup d’actualité, donc pas mal sont allés couvrir l’événement. Mais même les grandes chaînes comme CNN pensaient qu’il allait faire un coup, mais pas aller au bout.

En France, on ne le connaissait pas très bien, mais aux États-Unis, tout le monde savait qui il était, avec ses frasques et sa démesure. Il y avait cette fascination mêlée à l’aveuglement. Personne ne croyait qu’il serait élu, même s’ils savaient qu’il allait faire du spectacle et de l’audience. Et ce n’est certainement pas parce qu’on a en a beaucoup parlé en France ou sur Quotidien qu’on l’a fait gagner aux États-Unis.

Est-ce qu’un reportage sur la galaxie Trump vous a marqué plus que les autres ?

On en a fait beaucoup. C’est dur de choisir ! Un reportage qui m’a vraiment marqué a été réalisé lors de l’élection présidentielle entre Trump et Kamala Harris. Nous sommes allés à Dearborn, dans la banlieue de Détroit, surnommée la « capitale arabe des États-Unis ». La communauté arabo-musulmane y vote traditionnellement démocrate, mais le maire musulman, le premier aux États-Unis, a dit qu’il ne pouvait pas soutenir les démocrates à cause de leur politique envers Israël.

À cause du conflit Israël-Gaza, beaucoup étaient très en colère contre les démocrates et ont envisagé de voter Trump, qui est finalement arrivé en tête dans cette ville avec 42 %, devançant Kamala Harris à 36 % et Jill Stein à 18 %. Ça montre qu’il a réussi à convaincre une partie de cette communauté que les démocrates seraient pires que lui, malgré ses discours controversés, comme le « Muslim Ban ».

Même en Europe, le « plan Trump » sur la sortie du conflit à Gaza est célébré. Comment analysez-vous cette « victoire » ?

La libération des otages est une victoire diplomatique totale pour Trump. On peut le critiquer, mais sur ce point, c’est indéniable. Il est le président des États-Unis. Il fallait la volonté, et il l’a fait.

Quand il se rend à Tel-Aviv, puis en Égypte, c’est surtout pour la photo : il a pris place en majesté à la Knesset et devant les autres pays. Il s’est moqué de tout le monde dans ses discours. Il y a d’ailleurs eu cette image symbolique du convoi humanitaire arrivant en même temps qu’Air Force One. Trump apparaissait comme le héros, le « Peacemaker » (« faiseur de paix », littéralement).

Mais derrière les effets d’annonce, il ne semble pas vraiment engagé pour la suite : il dit que son job est fait, et que si le conflit repart, ce sera à d’autres de gérer. En parallèle, il envoie la garde nationale dans les villes démocrates pour faire des discours comme « Make Chicago, Los Angeles (ou) Washington great again ». Mais dans les faits, cela n’a pas changé grand-chose ensuite. Et c’est souvent l’annonce, la photo, qui compte.

Vous aimeriez le recevoir en plateau ?

Si je réponds non à cette question, personne ne va me croire. Et ils auraient bien raison de ne pas me croire : ça serait incroyable. Non, ça serait « amazing » !

Pourquoi lui et pas Marine Le Pen, par exemple ?

Simplement, car Marine Le Pen est la présidente d’un parti qui a plusieurs fois agressé nos journalistes, où il y a eu des incidents violents documentés. Elle ne veut plus nous parler depuis longtemps. Trump, lui, ne m’a jamais agressé ni insulté.

Le RN refuse de nous accréditer à ses évènements tant qu’on ne les recevra pas en plateau, ce qui est un chantage absurde. Ce n’est pas le cas de tous les partis, mais pour eux, c’est un moyen de pression. C’est un vrai problème.

Guillaume Hennette, Donald : le monde à pile ou face, édition Tallandier, 160 p., 24,90 €, 2025.